내가 처음으로 사진기 셔터를 눌러 사진을 찍고 인화를 맡겨서 그 결과까지 본 것은 국민학교 5 학년 때의 일이었다. 아버지가 쓰시던 카메라는 캐논 제품이었고 그보다 여러 해 전에 월남에 참전하고 돌아온 분이 현지에서 사온 것을 구입하셨다고 했다. 나에겐 그 귀하고 비싼 물건을 함부로 만진다는 것은 생각지도 못했던 일인데 그 당시에 부쩍 커져버린 기계 장치들에 대한 관심으로 인해 집 안의 라디오 TV 등은 벌써 다 분해 조립해 본 뒤였고 이제 카메라에까지 시선이 가기 시작했다. 내가 사진기에 대한 관심을 드러내자 아버지는 망서림없이 허락해 주셨다. 언제 그 카메라가 집에서 사라졌는지 알지도 못하지만 워낙에 마르고 닳다고 만지작 거려서 마지막으로 사용한지 20년 넘게 지난 지금도 그 모양이 머리속에 명확히 기억되서 인터넷에서 그 물건과 거의 동일한 사진을 찾을 수 있었다.

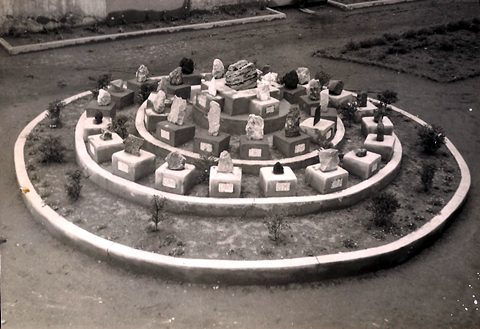

그때 우리집은 내가 다니던 국민학교와 담하나를 사이에 두고 있었는데 집을 지은 처음 1년 동안은 아예 담도 없어서 학교 갈 때에는 그냥 우리집 뒷마당에서 학교로 걸어다니기도 했다. 집 건물 뒤에는 창고 겸 목욕탕이 있었고 그 슬라브 지붕은 장독대였다. 이 위에 올라가면 학교 뒷마당이 샅샅이 볼 수 있었다. 난 그 위에서 학교의 화단을 내려다 보며 사진을 찍었고 그 결과물은 아직까지 내 어린시절 앨범의 한 자리를 차지하고 있다.

대학 3 학년때, 그 당시 마구 팽창하는 전자 부문 사업에 필요한 개발 인력 수료를 충족시키기 위해 삼성그룹에서는 몇몇 대학의 전자공학 계열 학과 3학년 학생들을 미리 계약 입사시키면서 학비의 일부를 지원하는 제도를 시행하고 있었다. 그 당시는 졸업만 하면 성적에 별로 구애받지 않고 데려가던 시기였다. 별로 학점도 안 좋던 (졸업 가능 학점에 턱걸이 수준인 나보단 훨씬 좋았지만) 친구들이 지금까지 삼성에 남아있으면서 상무이사니 뭐니 하는 자리에 있는걸 보면 요즘의 취업전선에 있는 후배들보다 축복받은 공돌이 세대였던 것 같다. 그래서 대학원 같은 곳으로 진학을 준비하는 친구들을 제외하고 나를 비롯한 전자공학과 4학년 학생들의 상당수는 취직 걱정없이, 학점 걱정없이 매일 운동장에서 축구와 테니스를, 체육관에서 탁구를 치며 이전 3년 간에 비해 비교적 놀다시피 하며 지낼 수 있었다. 사진에 대해 관심이 모락모락 피어난 것이 그때였고 삼성에서 받은 돈과 프로그래밍 아르바이트를 해서 모은 돈으로 구입한 내 평생 두번째 카메라는 캐논 AE-1 Program 이라는 렌즈 교환식 카메라였다. 졸업하기 직전까지 교환렌즈니 뭐니 참 많이도 사 댔다.

사람들은 Nikon 이 좋네 뭐네 했지만 그당시 Nikon 제품들은 가격도 훨씬 비쌌고 내 사진 실력에 비하면 너무 좋은 것들이 대부분이었다. 그런 면에서 내가 내 촬영 실력을 잘 인지하고 있었고 또 분수를 알았던 것 같다. 어차피 내가 번 돈으로 사야하는데 캐논 제품군 가운데 중간급이면 충분했다. 내 첫 카메라였던 캐논에 대한 애정은 그대로 이어져서 나중에 1993년에 결혼하면서 구입한 세번째 카메라도 캐논 제품이었고 모델명은 EOS Elan 이었다.

이것도 참 좋은 카메라였다. 최소한 내가 쓰기엔 그랬다. 결혼 뒤에 아이가 태어나면서 사진을 찍을 일은 부쩍 많아졌고 이때 이 녀석은 틈실하게 그 수요를 충족시켜줬다. 그무렵 슬슬 캠코더 시대가 다가오면서서 처음 Sony 8mm 아날로그 캠코더를 쓰기 시작했고 그 뒤에 다시 캐논 것을 사는 등 캠코더 쪽에서는 어쩔수 없는 성능과 기능 차이 때문에 소니쪽으로 치우치게 되었는데..

이것도 참 좋은 카메라였다. 최소한 내가 쓰기엔 그랬다. 결혼 뒤에 아이가 태어나면서 사진을 찍을 일은 부쩍 많아졌고 이때 이 녀석은 틈실하게 그 수요를 충족시켜줬다. 그무렵 슬슬 캠코더 시대가 다가오면서서 처음 Sony 8mm 아날로그 캠코더를 쓰기 시작했고 그 뒤에 다시 캐논 것을 사는 등 캠코더 쪽에서는 어쩔수 없는 성능과 기능 차이 때문에 소니쪽으로 치우치게 되었는데..

2000년에 처음 디지털 카메라를 구입할 때 선택한 물건은 소니의 CyberShot 계열 기종이었다. 이제 더 이상 카메라에 대해 쓸데없는 욕심은 가지지 않게 되었고 그때부터 덩치가 큰 카메라는 회피하기 시작했다. 그래서 그 뒤로 구입한 카메라들은 최소한의 기능을 제공하면서 크기가 작고 또한 최대한 저렴한 것들이었다. 이때부터는 구태여 디지탈 카메라와 캠코더를 구분해서 사진 않았다. 스틸사진과 동영상을 어느 정도만 찍게 해주면 캠코더라도 좋고 카메라라도 좋았다. 그저 한 손에 들어가고 한 손만으로도 조작할 수 있는 것이면 되었다. 그래서 구입해서 사용한 것들이 Sony 이외에도 Sanyo VPC-C40, Minolta Dimage X21 등을 필두로 최근에 이르기까지 Kodak Play Sport, Casio Exilim EX-Z29 등이었다.

이처럼 난전을 벌이다가 갑자기 마음이 동해서 3년 전에 구입해서 최근까지 사용했던 캐논의 PowerShot SX10is 기종이 나의 기본 카메라 겸 캠코더였는데 이게 참 계륵이 되어 버렸다. HD 화질의 비디오 레코딩이 안 되는 것도 마음에 좀 안들긴 하지만 그보다는 덩치가 크다는 점이 더 큰 문제였다. 그 당시에 20배 Optical Zoom 에 푹 빠지는 바람에 구입했었는데 말이다. 그때의 내 요구사항은 이랬다. 최대한의 광학 줌, 일반 배터리 사용(매번 충전하기 귀찮아서 그냥 아무데서나 배터리를 구입해 쓸라고..), LCD는 위 아래로 다 구부려서 볼 수 있을 것, 교환렌즈 방식이 아닐 것… 등등.

한국에서 구입해 쓰다 캐나다로 가져와서 SIM 칩만 바꿔서 쓰고 있던 내 Sony Ericsson 스마트폰의 내장 카메라는 화질이 내가 충분히 만족할만한 수준인데 그 작은 크기에 익숙해지다 보니 이제 더 이상 덩치 큰 카메라에 대한 애정은 식은 것 같았다. 그래도 이걸 쉽게 버릴 수는 없는 일이라 그냥 필요할 때마다, 좋은 화질이나 줌이 필요한 공연장과 동영상을 찍을 때에만 이용했다. 그 이외의 경우엔 거의 항상 휴대폰으로 촬영을 했다.

한국에서 구입해 쓰다 캐나다로 가져와서 SIM 칩만 바꿔서 쓰고 있던 내 Sony Ericsson 스마트폰의 내장 카메라는 화질이 내가 충분히 만족할만한 수준인데 그 작은 크기에 익숙해지다 보니 이제 더 이상 덩치 큰 카메라에 대한 애정은 식은 것 같았다. 그래도 이걸 쉽게 버릴 수는 없는 일이라 그냥 필요할 때마다, 좋은 화질이나 줌이 필요한 공연장과 동영상을 찍을 때에만 이용했다. 그 이외의 경우엔 거의 항상 휴대폰으로 촬영을 했다.

그런데 요즘에 점점 문제가 되고 있는 것이 내 눈이 노안 현상을 보이기 시작하면서 이 조그만 스크린의 글자를 읽기 어려워졌다는 사실이다. 실눈을 뜨고 팔을 쭉 뻗어야만 간신히 읽을 수 있는 글자들… 몇달간 참다가 할 수 없이 3년 약정으로 더 큰 HTC 스마트폰을 구입해버렸다. 그러고 보니 갑자기 닥친 카메라의 성능 문제. 이 HTC 전화기의 카메라는 웹 포스팅 전용으로 쓰기에도 힘들만큼 형편이 없다. 어쩔 수 없이 사진찍을 필요가 생길 때마다 이 녀석을 사용하긴 하는데 내 자신이 찍는 사진을 스스로 맘에 안들어 하면서 참야아 하니 이 못된 성질이 가만히 있지를 않았다. 그래도 이 어려운 가정형편에 어찌.. 운운하면서 새 카메라 구입은 망서렸다.

이 문제들이 한번에 풀린 것은 최근에 아들의 카메라에 대한 관심이 시작된 것이 계기였다. 아들이 시카고로 수학여행을 갈 때 썼던 쪼그만 카메라의 성능에 불만을 표시하고, 자신의 사진 촬영 실력에 대해서도 향상 시키기를 원하고, 게다가 이번 학기에 미디어 수업을 들으면서 여러가지 필요성을 느끼다가 학교 숙제로 Time Lapse 촬영을 해야한다고 할 때 기존의 카메라에는 그를 위한 자동 설정 기능이 없어서 한시간 넘게 삼각대 앞에서 매 30초마다 셔터를 누르면서 사진을 찍어야 했다. 이걸 도와주느라고 사진 촬영에 대해 이것저것 조사하고 또 카메라 Firmware 를 수정한다고 만지작거리, 나중에 30초마다 찍은 스틸사진들을 모아서 Time Lapse 동영상으로 만들어주면서 다시 한번 카메라 욕심이 솟아올랐다.

이번에는 정당한 이유를 만들 수 있었다. 내가 쓰고 있던 캐논 파워샷 카메라는 아들의 사진 공부와 수업, 과제를 위해 물려준다. 나는 새 휴대폰 카메라의 성능 문제와 HD 동영상 촬영 기능 필요성, 그리고 가끔식 있을 아들의 과제 수행을 돕기 위해 새 카메라를 산다. 흠.. 이건 좀 말이 된다. 그런데 내 맘에 드는 물건이 적당한 가격에 있을라나..?

오랫만에 카메라 제품 동향을 살펴보니 Mirror-Less SLR 이라는게 있었다. 난 교환 렌즈를 가지고 다니면서 렌즈교체를 해가며 사진 찍는 것은 벌써 10여년 전에 완전 졸업했고 앞으로도 전혀 그러고 싶지도 않지만, 이 Mirror-Less SLR 카메라들의 바디는 정말 아담한 사이즈였다. 렌즈는 Four-Third 타입이라고 하는데 그 규격을 위한 이미지 센서 크기도 적당해 보였다. 몇가지 제품들을 조사해 보니 내가 원하는 방식의 액정을 가진 것도 있었다. 이런저런 고려를 한 끝에 결정한 것은 올림퍼스의 E-PL3 모델이었다.

사실 여기에 달고 싶은 것이 이른바 Pan Cake 렌즈라고도 부르는 종류인 Panasonic Vario X 14-40mm Zoom 렌즈이다. 줌을 접으면 기존에 E-PL3에 달려있는 같은 14-40mm 줌의 절반 길이도 안 되므로 휴대성이 엄청 좋아진다. 처음부터 바디만 사고 이걸 따로 사고 싶은 마음도 있었지만 렌즈와 함께 번들로 구입하는 가격이 많이 저렴해서 일단은 팬케익 렌즈는 다음을 기약하기로 했다.

사실 여기에 달고 싶은 것이 이른바 Pan Cake 렌즈라고도 부르는 종류인 Panasonic Vario X 14-40mm Zoom 렌즈이다. 줌을 접으면 기존에 E-PL3에 달려있는 같은 14-40mm 줌의 절반 길이도 안 되므로 휴대성이 엄청 좋아진다. 처음부터 바디만 사고 이걸 따로 사고 싶은 마음도 있었지만 렌즈와 함께 번들로 구입하는 가격이 많이 저렴해서 일단은 팬케익 렌즈는 다음을 기약하기로 했다.

요즘엔 다시 휴대폰 외에도 따로 카메라를 가지고 다니기 시작했다. 예전처럼 미친듯이 찍어대는 것은 아니고 하루에 몇장 정도만 촬영하는 정도지만 이렇게 절제해 가면서 내가 기억하고픈 장면들을 남기는 것이 오히래 맘 편하다. 이 새 카메라는 앞으로 과연 얼마나 나와 함께 지내게 되려나. 워낙 빨리 변하는 요즘 세태지만 그래도 이번엔 좀 더 오래 갖고 갈 수 있으면 하는 심정이다. 나는 아직도 상당히 Tech-Savvy 한 사람이라고 자부하지만, 나이 먹어감과 함께 새로운 것에 익숙해지는 것은 예전만큼 쉽지도 않고 구태여 그러고 싶지도 않아서이다.